■ Anne STEINER

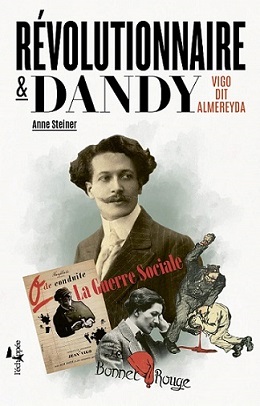

RÉVOLUTIONNAIRE ET DANDY, VIGO DIT ALMEREYDA

Paris, L’Échappée, « Dans le feu de l’action », 2020, 304 p.

Victor Serge, qui avait le sens du portrait, traça, dans ses admirables Mémoires d’un révolutionnaire, celui-ci de Miguel Almereyda : « D’une beauté physique de Catalan bien racé, le front grand, les yeux brûlants, très élégant, journaliste brillant, orateur charmeur, bon politique libertaire, habile en affaires, sachant manier une foule, monter un procès, affronter les matraques des flics, les revolvers de certains copains, la malveillance des ministres, et nouer une grande intrigue, ayant des attaches dans les ministères et des amis dévouées dans les taudis… [1] » Concises, ces lignes où le mémorialiste se garde de tout jugement sur le personnage, sont empreintes d’une admiration contrôlée de révolutionnaire à révolutionnaire, mais surtout elles pointent presque tous les mystères qui entourèrent le parcours politique parfois chaotique de Miguel Almereyda, pseudonyme d’Eugène Bonaventure Vigo, au cours de son aventurière existence.

Plus que le lourd discrédit dont souffrit sa réputation après sa mort – survenue le 6 août 1917 dans d’étranges circonstances jamais élucidées à la prison de Fresnes –, on pourrait regretter l’oubli autrement plus pesant où l’a relégué ce temps privé de mémoire historique qui est le nôtre. Il est vrai que, pour le coup, son cas n’est pas unique. D’autres illustres bretteurs sociaux de cette « Belle Époque » non conformiste qu’Anne Steiner connaît si bien, ont subi le même sort. D’où l’importance de ce livre où, une fois encore, Anne Steiner – après les « en-dehors » [2], le « goût de l’émeute » [3], la « tentation de l’illégalisme » [4], « Rirette Maîtrejean » [5] et le « temps des révoltes » [6] – met tout son sérieux et son talent au service d’une biographie particulièrement éclairante et enlevée de Miguel Almereyda, personnalité flamboyante qui a visiblement séduit son historienne. Trop, diront sans doute d’aucuns qui se méfient comme de la peste (émotionnelle) des conjonctions d’imaginaires pourtant nécessaires entre le biographe et son objet. Il y a, en effet, dans la démarche d’Anne Steiner une claire volonté de laisser Almereyda à ses mystères, mais dégagés des jugements méchamment dépréciatifs que nombre de ses anciens amis de lutte, notamment – mais pas seulement – anarchistes, ont colporté sur lui.

[bleu marine]Un anarchiste par tempérament[/bleu marine]

Au demeurant, la vraie part d’authentique mystère d’Almereyda, celui qui le fit osciller entre lumières et ombres dans une sorte de doute existentiel permanent – qu’il ne transcendera que dans sa vie militante –, il faut sans doute la chercher, comme le fait sa biographe, du côté de cet « enfer des gosses » qu’il a vécu de près, un enfer fait d’un père absent, d’une mère que guette la folie et qui meurt jeune, de déliaison familiale, d’errances incessantes, d’allers et retours, d’illettrisme. Sa chance, ce sera un beau-père attentif qui, jugeant l’enfant trop doué pour ne pas pouvoir s’en sortir, lui apprendra le métier de photographe et lui fera fréquenter la Coopérative des idées, université populaire du parisien et très anarchiste faubourg Saint-Antoine. Les anarchistes, il les fréquente vite, le jeune Eugène Bonaventure, assez vite pour être fiché et, à sa première peccadille, enfermé à la sinistre Petite Roquette, cette prison pour mineurs de si triste notoriété. Il a seize ans. Là, l’ « enfer des gosses » prend de la consistance. La machine cherche à briser sa révolte jusqu’à ce qu’il s’en dépouille du dernier germe. Très documentées, les pages qu’Anne Steiner consacre à cette descente aux abîmes font froid dans le dos. Le môme y restera deux mois en rêvant toutes les nuits à se venger de ce monde où l’on broie l’enfance. À se venger en anarchiste, comme Ravachol, Henry, Vaillant et surtout Caserio. Le moins qu’on puisse dire, c’est que, pour ce qui le concerne, la rééducation n’a pas marché. Dès lors, il ne sera qu’une forte tête.

Le passage s’opère comme il se doit. Au contact de quelques révoltés sans rivages, il s’intéresse à la chimie, se livre à quelques mélanges de poudre de magnésium volée à son patron, se fabrique ce qui devrait être une bombe et part à la recherche du juge d’instruction qui l’a envoyé au Panoptique carcéral. Un jour, lassé, le jeune gars abandonne son « engin bouffon » dans une vespasienne. Il n’est pas perdu pour tout le monde puisque un quidam le ramène à la troisième brigade des recherches, responsable de la surveillance des anarchistes. Et, comme chacun sait ou devrait savoir, ces pandores-là finissent toujours par trouver.

Le premier article que Miguel Almereyda signe de son pseudonyme – qui deviendra son état civil – paraît dans Le Libertaire le 27 janvier 1901 sous le titre « Révolte logique ». Tout un programme, comme sa silhouette rimbaldienne à lavallière. Il commence à se faire un nom dans le cénacle de l’anarchie quand la police fait la corrélation entre cet Almereyda déjà fiché et le jeune Vigo au pétard abandonné. Arrêté et jugé, il retourne à la Petite Roquette, quittée neuf mois plus tôt, pour un an cette fois. Un an ! L’éternité. Il en sortira prostré. Les anarchistes du Libertaire ont beaucoup aidé le jeune homme quand il était au trou. À sa sortie, ils persistent, lui remettent le pied à l’étrier, lui remontent le moral. Ce sont des camarades de la mouise qui n’abandonnent jamais celui qui tombe, et qu’il faut relever. Ils savent tisser des liens qui comptent et qui compteront dans la vie d’Almereyda, même quand sa route déviera de l’anarchie. Pour l’instant, c’est son école, Le Libertaire, comme en témoigne Anne Steiner : il y connaît des êtres singuliers, il s’y fait des amitiés qui dureront toute sa vie, il aiguise sa plume et manifeste, note-t-elle, « une sensibilité particulière à l’égard de tous les humiliés et réprouvés de ce monde, comme les prostituées et les enfants et adolescents délinquants ». Son anarchisme est d’abord de tempérament, déclare-t-il dans une enquête au Libertaire. « Je ne fais de la propagande anarchiste que parce que la somme des joies qu’elle me procure est supérieure à la somme des ennuis qu’elle me crée », précise-t-il. En quelques années, il a glissé, au grand dam de ses premiers compagnons, de l’individualisme anarchiste au communisme libertaire, dont il ne conçoit l’instauration que par la voie d’une insurrection impulsée « par une élite ». Plus tard on dira par une « minorité agissante ». Ce glissement interne à l’anarchisme est d’autant plus intéressant qu’il anticipe son dépassement nettement insurrectionnaliste des prochaines années. Mais pour l’instant Gustave Hervé, qui sera son « général » en insurrection et guerre sociale, n’est à ses yeux qu’un réformiste se prétendant révolutionnaire. Il faudra encore quelque temps pour qu’Almereyda change d’avis sur ce personnage décisif [7].

[bleu marine]L’antimilitarisme comme épreuve du feu[/bleu marine]

Fondée à Amsterdam en juin 1904, l’Association internationale antimilitariste des travailleurs (AIA, qu’on prononce « AYA ») sera, pour Almereyda, l’occasion d’élargir son horizon, désormais internationaliste, à d’autres sensibilités révolutionnaires que la sienne. Il en est désigné, avec Georges Yvetot – numéro deux de la CGT –, secrétaire de la section française. Leur première déclaration est on ne peut plus claire sur la vocation de la nouvelle association : « devenir, entre les mains du prolétariat, l’arme maîtresse de la Révolution ». Anne Steiner se livre à un méticuleux recensement des activités de la section française de l’AIA en 1904 et 1905 où il apparaît qu’Almereyda en est, sans discussion aucune, le principal propagandiste et orateur. Il sillonne la France en tentant chaque fois d’élargir un peu plus la base, qu’il juge trop anarchiste, de l’association. Notamment en direction des socialistes. Mais la tâche est difficile. Elle se heurte à deux écueils : la timidité des socialistes et un certain sectarisme des anarchistes anti-organisationnels, notamment individualistes.

Le premier congrès de la section française de l’AIA, qui se tient en juillet 1905 à Saint-Étienne, est l’occasion d’un affrontement entre socialistes révolutionnaires et anarchistes individualistes sur la « valeur pratique de la désertion » individuelle. Au cours de ce congrès, pointe Anne Steiner, « Miguel fait plus ample connaissance avec le plus fameux des socialistes insurrectionnalistes : Gustave Hervé, militant de la fédération socialiste de l’Yonne et membre du comité national de l’AIA depuis sa fondation. » Et elle précise : « C’est lors de [sa] préparation […], en le raccompagnant à pied, certains soirs, de Montmartre jusqu’à son domicile de la rue de Vaugirard, que son aversion pour lui se dissipe progressivement. » Les deux hommes convergent sur la nécessité de rapprocher anarchistes et socialistes, manifestent les mêmes réserves sur la désertion, s’accordent sur l’insurrection des conscrits et réservistes en cas de déclaration de guerre. « Au cours de leurs déambulations nocturnes dans les rues de Paris, ajoute-t-elle, des liens d’estime réciproque, appelés à croître, commencent à se tisser entre les deux hommes. » « Insensiblement », souligne Anne Steiner, Almereyda « s’éloigne des conceptions anarchistes de sa prime jeunesse ». Nous dirions plutôt que l’anarchiste sans tutelle qu’il est devenu aspire, désormais, à élargir ses engagements militants et que l’affaire dite de « l’affiche rouge » l’embarquera objectivement, quelques chaudes années durant, au côté de Gustave Hervé, dans une perspective clairement insurrectionnaliste.

Le 7 octobre 1905, une affiche rouge violemment antimilitariste est placardée sur les murs de Paris. Adressée aux conscrits de la classe 1905, elle les appelle à refuser d’apprendre « l’art de tuer », à rester fidèles à la classe ouvrière, à retourner leurs armes contre leurs officiers en cas d’émeute populaire, à basculer dans le camp de la grève et de l’insurrection si la guerre venait à être déclarée. L’affiche est signée de 31 personnalités, pour la plupart membres du comité national de l’AIA. Anne Steiner nous raconte par le détail cette affaire qui se soldera par l’inculpation de 28 des 31 signataires, leur procès retentissant en décembre (1905) devant la cour d’assises de la Seine pour incitation au meurtre et à la désobéissance à militaire, avec 56 témoins à décharge (dont Jean Jaurès, Paul Lafargue, Victor Griffuelhes, Sébastien Faure, Séverine). Le jugement tombe comme un couperet : 26 des 28 accusés sont déclarés coupables. À eux tous, ils totalisent 36 années de prison. Les plus sévèrement condamnés sont Gustave Hervé (4 ans), Miguel Almereyda, Georges Yvetot et Roger Sadrin (3 ans). « Ils avaient juré de juger sans crainte et sans haine, commentera Hervé. Ils ont jugé comme des bourgeois haineux et affolés. En jugeant ainsi, ils ont creusé un peu plus le fossé qui sépare notre classe de la leur, le fossé où nous les jetterons. » Ces fortes paroles font une telle impression sur Almereyda qu’Anne Steiner a raison de noter qu’il « sent fondre la dernière de ses préventions » contre ce Breton de trente-quatre ans issu des classes subalternes qui enseigne la philosophie dans un lycée de Sens après avoir passé l’agrégation à la force du poignet. Dès lors, Almereyda, qui n’a lui que vingt-deux ans, va lier son destin à celui d’Hervé. Pour le meilleur et pour le pire, mais dans la plus grande fidélité de cœur et d’esprit.

[bleu marine]Vers La Guerre sociale[/bleu marine]

Sept mois avant son procès, le 26 avril 1905, Emily Cléro, la compagne d’Almereyda, a accouché d’un enfant, Jean, surnommé Nono en hommage au jeune héros de l’utopie libertaire imaginé par Jean Grave à l’attention des enfants [8]. Vite immergé dans la vie brinquebalante du militantisme effréné de ses parents, le gamin – qui, malgré une météorique carrière, laissera, sous le nom de Jean Vigo, une ineffaçable trace dans la postérité cinématographique du XXe siècle [9] – se voit trimballé de meeting en meeting où il arrive souvent que son père, interrompu par les cris de l’enfant, tire un biberon de sa poche et le fasse circuler de main en main, sous les acclamations de l’assistance, jusqu’à l’enfant affamé.

Le 7 février 1906 au matin, après rejet des pourvois en cassation, Almereyda est arrêté à son pauvre domicile de la rue Polonceau, dans le quartier de la Goutte-d’Or, et conduit à la prison de la Santé où il retrouve un Hervé déjà entré en « révolte ouverte » contre la Pénitentiaire. Peu de temps après, les condamnés à plus d’un an se voient transférés à la maison centrale de Clairvaux, située dans l’Aube. Contrairement aux deux premières détentions, cette nouvelle épreuve est bien vécue par Almereyda. Il reçoit de fréquentes visites de sa compagne et de son fils, il entretient une abondante correspondance, il apprend beaucoup de ses compagnons de détention, militants aguerris venant d’horizons divers. Dehors, la campagne de solidarité s’organise. Une nouvelle « affiche rouge » est placardée sur les murs de Paris avec, cette fois, 2 317 signatures. L’État n’a pas les moyens de poursuivre. Cinq mois plus tard, à l’occasion du 14 juillet, une amnistie présidentielle exfiltre les condamnés de décembre. Ça tombe bien : ils ont un gros projet en tête.

L’idée de La Guerre sociale est née entre la Santé et Clairvaux. La démarche est cohérente : il s’agit de poursuivre l’expérience unitaire de l’affiche rouge en se dotant d’un nouvel organe de presse hebdomadaire qui servirait de pont entre syndicalistes d’action directe, socialistes révolutionnaires et anarchistes. Le titre vient d’Hervé. Almereyda n’aime pas, mais il ne trouve pas mieux. Le premier numéro sort des presses le 19 décembre 1906. Gustave Hervé en est le directeur, Eugène Merle l’administrateur et Miguel Almereyda le secrétaire de rédaction, son « cuisinier » en somme comme on disait dans le métier. Et c’est vrai que le bougre est au four et au moulin, se dépensant sans compter pour que ce nouvel organe « de concentration révolutionnaire » parvienne à dépasser les anciens clivages qui ruinent l’entente commune des exploités.

Anne Steiner nous livre un chapitre extrêmement documenté sur la vie interne de La Guerre sociale, et plus encore elle contextualise par le menu ce qui a fait, en une période « de forte effervescence ouvrière », l’indéniable succès d’un organe qui ne mâche pas ses mots en prenant parfois des risques inconsidérés tant ses appels à la vengeance sociale frisent souvent la diffamation. « À tel point, nous dit-elle que le quartier politique de la prison de la Santé se transforme assez souvent en annexe de la salle de rédaction de La Guerre sociale, rédacteurs, illustrateurs et gérants étant condamnés à maintes reprises, l’un après l’autre ou simultanément, à des peines de prison ferme assorties de lourdes amendes. » Le journalisme révolutionnaire est un sport de combat qui se paye cash. Pour avoir mené, dans les colonnes de La Guerre sociale, une campagne de soutien active aux soldats du 17e régiment de ligne coupables d’avoir refusé d’intervenir contre une manifestation de viticulteurs, le 19 juin 1907, à Narbonne, l’équipe de direction de l’hebdomadaire se voit sévèrement condamnée. Malgré l’épreuve subie et le fait que la cause soit juste, Anne Steiner note, à juste titre, une retenue de solidarité dans les milieux militants de l’antimilitarisme. C’est qu’on reproche au journal d’Hervé « la violence de ses expressions et la brutalité de sa pensée ». Quelque chose se délite d’une sympathie acquise, mais, malgré ses revers, l’organe des « braillards » n’a pas fini d’agiter son chiffon rouge.

[bleu marine]De l’insurrectionnalisme au parti révolutionnaire[/bleu marine]

L’arrestation du pédagogue libertaire Francisco Ferrer à Barcelone, le 1er septembre 1909, et la volonté affichée des autorités espagnoles d’en faire l’instigateur des émeutes de fin juillet contre la guerre du Maroc – connues sous le nom de « la Semaine tragique » – ouvrent, en France et ailleurs, une période de forte mobilisation pour sa défense, dont La Guerre sociale fera sa cause. Jugé et condamné à mort en un temps record, Ferrer est exécuté le 13 octobre 1909 à l’aube dans les fossés de la forteresse de Montjuich. Au soir de cette journée de deuil, comme dans presque toutes les capitales d’Europe, plus de 10 000 manifestants tentent, sans succès, de converger vers l’ambassade d’Espagne à Paris. L’événement prend vite un caractère émeutier que La Guerre sociale saluera comme il se doit. « Quelques policiers ont “trinqué” [en essuyant des coups de browning] – écrit Hervé dans l’édition du jour. Il y a assez longtemps que nous “trinquons”, nous ! Chacun son tour. Nous sommes décidés à continuer, si la police continue. »

Quatre jours plus tard, le 17 octobre, une nouvelle manifestation de protestation, massive celle-là (100 000 personnes), défile pacifiquement de la place Clichy à la Concorde. « Les organisateurs, indique Anne Steiner, socialistes réformistes comme insurrectionnalistes, considèrent cette journée comme une démonstration de leur capacité à tenir la rue sans débordements, grâce à la mise en place du premier service d’ordre de l’histoire des manifestations en France. » La Guerre sociale s’en félicite, sous la plume d’Hervé : « Que nos camarades révolutionnaires qui ont pu s’offusquer de notre subit accès de modérantisme ne s’alarment pas. Nous ne sommes pas devenus du jour au lendemain des moutons uniquement capables de bêler. » Et pourtant, il faut bien admettre que, au-delà de la phraséologie, ce ralliement de La Guerre sociale aux négociations précédant l’autorisation des manifestations et à leur encadrement par des « hommes de confiance » en charge de leur ordre interne, constitue bien une domestication en règle des colères populaires, mais aussi des formes d’organisation spontanées qu’elles peuvent prendre. C’est en tout cas ainsi que nombre d’anarchistes interpréteront ce grand écart, et qu’en retour ils s’attireront les foudres polémistes d’Almereyda.

Portée par les anarchistes de La Guerre sociale – Almereyda, Merle, Goldsky, Dolié, Tissier, Dulac et Rigaudie –, l’idée sans doute séduisante de la « concentration révolutionnaire » suscitera en réalité, chez ceux qui auraient pu s’y rallier plus de défiance que d’intérêt. Concrètement, elle devrait fonder un projet de regroupement, au sein d’un même parti antiparlementariste, de syndicalistes révolutionnaires, de communistes libertaires et de socialistes insurrectionnels. Mais, comme s’attache à le démontrer Anne Steiner, les contradictions qui le parcourent rendent confus les objectifs que le nouveau parti devrait atteindre. C’est en tout cas ce qu’en bon stratège Hervé comprend vite en préférant rester au Parti socialiste, où il est un dissident reconnu, plutôt que de se perdre dans les méandres d’une aventure incertaine. Un temps, Almereyda semble penser que la confluence pourra venir de la création d’une organisation de combat chargée de reprendre la rue aux Camelots du roi, nationalistes et antisémites, mais aussi de protéger les militants ouvriers et les révolutionnaires contre la répression et l’infiltration policières. Les Jeunes Gardes – que complétera le Service de sûreté révolutionnaire (SSR) – sont composées de petits groupes armés capables, s’il le faut, de donner une direction politique aux velléités émeutières. Mais les anarchistes auxquels Almereyda s’adresse y voient surtout la marque d’une dérive conspirative blanquiste aux forts relents autoritaires. Sur ce sujet comme sur les autres, le livre d’Anne Steiner fourmille de précisions sur le climat à la fois insurrectionnaliste et délétère d’une époque où tout révolutionnaire conséquent risque gros. C’est ainsi qu’une fois encore Hervé, Merle et Almereyda connaissent la prison. C’est ainsi aussi, nous dit l’auteur, que, dans diverses sectes de la révolution, anarchistes comprises, on puise encore fréquemment au vieux fonds judéophobe et antisémite que l’affaire Dreyfus n’a malheureusement pas tari. Hervé et Almereyda, notons-le, n’ont jamais cédé à ces démons. Ce serait « renier, écrit même le Hervé de cette époque, toute la tradition révolutionnaire française ».

Plus qu’à élargir ses bases et son auditoire, la dérive blanquiste de La Guerre sociale a sans doute contribué à les rétrécir. Il est vrai que, dans ses multiples et contradictoires figures – et pour des raisons pas toujours honorables –, le mouvement anarchiste aura beaucoup fait, comme le démontre Anne Steiner, pour déconsidérer Almereyda, qu’il percevait davantage comme un renégat de ses idéaux libertaires de jeunesse que comme un compagnon aux aspirations plus vastes. À vrai dire, cette tentative d’explicitation minutieuse de ce qui ressemble à un désamour parcourt toute l’étude de l’auteur. Elle lui permet d’explorer, avec quelques haut-le-cœur parfois, les diverses facettes du sectarisme en milieu anarchiste militant. Car Almereyda ne mérita sûrement pas la hargne que certains lui témoignèrent jusqu’à le traiter, dans La Bataille syndicaliste, de « cabotin infâme ». Un peu seul dans sa catégorie, Sébastien Faure eut, lui, la sagesse de conseiller à certains de ses compagnons de garder leur haine pour « abattre l’ennemi commun ». On ne peut pas dire qu’il fut suivi.

Après de fortes campagnes de presse en défense de Liabeuf, contre l’Action française, contre le bagne de Biribi et quelques autres, l’heure sonne du « désarmement des haines » (Hervé). C’est aussi le temps où l’illégalisme anarchiste a fini par tenir le devant de la scène et par diviser durablement le petit monde libertaire. Les amis d’Almereyda font profil bas. Mais, au lendemain du siège de Nogent-sur-Marne où périssent les jeunes Octave Garnier et René Valet, derniers rescapés de ladite « bande à Bonnot », Victor Méric ouvre son cœur dans les colonnes du journal : « Nous n’avons pas su former face à la société capitaliste et exploiteuse, face aux petits cercles de démoralisation, la grande famille révolutionnaire, le véritable “nid rouge” où vous auriez pu assouvir votre soif de fraternité et apaiser votre faim de sacrifice. Pauvres enfants mal venus de notre mère commune la Révolte, nous vous admirons, nous vous plaignons et pardonnez-nous. » Faute de partisans, La Guerre sociale abandonne le projet du parti révolutionnaire. Dès lors, il ne reste plus d’alternative aux « braillards » que de rejoindre le réformiste Parti socialiste. La boucle est bouclée.

[bleu marine]Cette fin si lamentable…[/bleu marine]

Anne Steiner manifeste à l’évidence pour Almereyda un fort sentiment de sympathie humaine. Ce faisant, elle marche à contre-courant, et c’est très bien, d’une historiographie largement à charge. C’est aussi ce qui fait le grand intérêt de ce livre parfaitement maîtrisé : le bretteur courageux y apparaît aussi pour ce qu’il est, un homme fragile, contradictoire, tortueux, chimérique, pusillanime parfois, mais toujours attachant. Il y a chez Almereyda un côté aventurier, quichottesque. Il avance vers l’obstacle toujours convaincu que la justesse de sa cause et ses évidentes qualités de stratège lui permettront de vaincre les avanies. Il est comme un éternel adolescent qui refuserait d’abdiquer ses rages et qui, toujours, chercherait les moyens de les porter le plus loin possible. Homme d’action plus que d’idée, il a vite compris que, réduite à ses milieux et à ses querelles, l’anarchie, aussi belle fût-elle aux premières heures de révolte, ne pouvait, par elle-même et à elle seule, faire tomber les murs de l’oppression. Le temps passant, ses postulats unitaires se révélèrent aussi vains que le reste : l’alliance tant rêvée entre socialistes insurrectionnalistes, communistes libertaires et syndicalistes révolutionnaires achoppa sur le réel, ce réel qu’Almereyda refusait d’admettre, et même d’envisager. Pourtant, derrière les incompatibilités, il n’y avait pas que des questions de préséance ou d’humeur. Il y avait aussi des convictions liées à l’idée que chacun se faisait du projet émancipateur. Pour glorieuse qu’elle soit, la tradition blanquiste ne peut pas faire synthèse avec la tradition anarchiste. Parce que les deux se révèlent antinomiques sur la question essentielle de la prise/déprise du pouvoir. Ce qui les réunit, et d’une certaine façon continue de les réunir, y compris dans le dernier mouvement de révolte populaire en date – celui des Gilets jaunes –, c’est un certain rapport à la contre-violence sociale, à l’esthétique de l’émeute, à l’attirance pour l’insurrection, mais pas davantage. C’est sans doute là la principale erreur de jugement d’Almereyda : penser qu’il suffisait de conjuguer des volontés combattantes pour abattre les murs du vieux monde.

Pathétique à tous points de vue, la fin de parcours d’Almereyda ressemble à un lâcher-prise. Comme si, perdu pour lui-même, l’anarchiste s’assumait enfin comme dandy gagné au journalisme satirique moderne. La Guerre sociale ne répond plus à ses désirs. Le Bonnet rouge lui permettra, à partir du 22 novembre 1913, de trouver sa place dans le petit monde des faiseurs d’opinion, le marigot. Les trois derniers chapitres qu’Anne Steiner consacre à l’Almereyda de la lamentable fin de vie ne s’acharnent pas à creuser sa tombe. C’est déjà fait. Ils ne cherchent pas non plus à trouver des circonstances atténuantes à sa confuse mutation. Ils constatent cette « liquidation d’idéal » dont parla Marc Sangnier. Avec quelque tristesse, pour être juste, celle qui naît du talent gâché. En se ralliant à l’ordre bourgeois et à ses apparences, Almereyda justifia les dures attaques que, du temps où il fut révolutionnaire, les sectaires de la Révolution lui adressèrent. Elles étaient injustes, elles le restent.

Sur cette période, Victor Serge dira encore l’essentiel dans ses Mémoires. Citons-le pour finir : « Miguel Almereyda, directeur du Bonnet rouge, en était devenu le condottiere ; en cas de succès, il eût fait un ministre populaire, capable d’exploiter sincèrement et perfidement les sentiments des masses. Comme presque tous les militants, j’avais cessé de le voir depuis qu’il faisait ce que nous appelions par ironie “de la haute politique” dans les basses coulisses des cercles gouvernementaux. Il brûlait sa vie, devenu morphinomane, entouré de gens de théâtre, de maîtres chanteurs, de jolies femmes et d’entremetteurs politiques de toute variété. Vertige de l’argent et du risque ! La courbe de son destin, partie des bas-fonds de Paris, montée au zénith de la combativité révolutionnaire, finissait dans la pourriture, sous les coffres-forts. Quand Clemenceau le fit arrêter en même temps que ses collaborateurs, je pensai tout de suite que son procès serait impossible : il eût été trop facile à Miguel Almereyda d’engager à fond ceux qui étaient derrière lui. On l’eût probablement fusillé, mais en trop bonne compagnie. Peu de jours après, on le trouva sur son lit de prison, étranglé avec un lacet de soulier. L’affaire ne fut jamais éclaircie. [10] »

Freddy GOMEZ