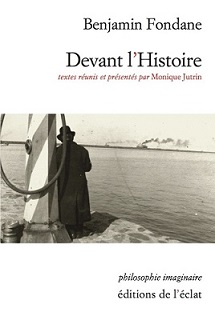

■ Benjamin FONDANE

DEVANT L’HISTOIRE

Textes réunis et présentés par Monique Jutrin

Éditions de l’Eclat, « Philosophie imaginaire », 2018, 240 p.

Il y a, chez Benjamin Fondane, une capacité proprement sidérante à anticiper le pire historique dans ce qu’il a d’inimaginable. Un don d’extrême voyance, en quelque sorte. Qu’on en juge… En 1932, il écrit : « Sur l’échelle de Babylone, assis, j’ai pleuré et les soldats m’ont dit : il faut travailler, Juif ! Le travail, c’est la liberté. [1] » Arbeit macht frei… alors que l’Autrichien Adolf Hitler vient tout juste d’être naturalisé allemand. Un an plus tard, le naturalisé devenu chancelier et le parti nazi parti unique, Fondane récidive : « C’est dans le chant qu’on fabrique les meilleurs canons. Le fil de fer barbelé, c’est toute une chanson et le gaz sifflote. […] L’escalier du temps ruisselle déjà de cadavres. Moi, vous, tout le monde. [2] » Ce désespoir mêlé d’ironie glacée, on le retrouve chez Walter Benjamin quand il écrit, en 1929 pour le coup : « Pessimisme sur toute la ligne. Oui, certes, et totalement. Méfiance quant au destin de la littérature, méfiance quant au destin de la liberté, méfiance quant au destin de l’homme européen, mais surtout trois fois méfiance en face de tout accommodement : entre les classes, entres les peuples, entre les individus. Et confiance illimitée seulement dans l’IG Farben et dans le perfectionnement pacifique de la Luftwaffe. [3] » Il n’y a pas trace d’une rencontre parisienne entre ces deux exilés d’exception, ce qu’on ne manquera pas de regretter. On peut parier que, témoins directs et concernés d’un désastre historique en cours, ils auraient eu, « de région profonde à région profonde », beaucoup de choses à se dire et, probablement, à s’apprendre « sous l’œil du tonnerre ».

À la différence de Benjamin, Fondane se méfie radicalement du politique. Par incapacité de renoncer sans se trahir à sa liberté critique, par attachement à son « irrésignation » définitive, parce qu’il se veut poète en acte, il est un « en-dehors » au vrai sens du terme, un en-dehors qui tient et sait se maintenir à distance de toute compromission à venir. Aucune affiliation, jamais, chez lui, aucune Idée à majuscule à laquelle il aurait pu s’abandonner. Sa lucidité est intraitable. Une note de son admirable Rimbaud le voyou l’atteste : « J’appelle Idée tout ce au nom de quoi on fait tuer les Nègres par les Blancs, les Juifs par les Allemands, les communistes par les bourgeois, les trotskystes par les communistes (et j’en passe). Je ne connais pas d’Idée qui n’ait au moins cent mille meurtres sur sa conscience. [4] » Sur ce point, Fondane manifeste une singularité majestueuse, inégalée.

Poète, donc, mais aussi philosophe, essayiste, dramaturge et cinéaste, Benjamin Fondane, de son vrai nom Benjamin Wechsler, naît en 1898 à Jassy (Roumanie). Fin 1923, il se fixe à Paris, suit d’un œil attentif mais forcément critique les débats qui agitent le surréalisme – sa sympathie va vers Dada – et, surtout, fréquente le philosophe « antimoderne » russe Léon Chestov (1866-1938), qui exercera sur lui –comme sur le Camus du Mythe de Sisyphe et de Caligula, d’ailleurs –, une forte influence.

Il faut savoir gré à Monique Jutrin et aux Éditions de l’Éclat d’avoir réunis, présentés et publiés ces textes [5] où Fondane s’exerce à un combat solitaire, exigeant, désespéré contre la violence de l’Histoire. Précédé d’un avant-propos – « Fondane aux prises avec l’Histoire » – et suivi d’un post-scriptum de Monique Jutrin, ce volume marquera sans doute une date importante dans la souhaitable redécouverte de cet auteur du « refus obstiné ». Par son amplitude, par la rigueur et la précision avec lesquelles sont mis en contexte tous les textes retenus, nous n’hésiterons pas à y voir une entreprise exemplaire dont le monde de l’édition nous a malheureusement déshabitués.

Depuis ses textes de jeunesse, écrits en roumain et publiés sous le pseudonyme de Fundoianu, jusqu’aux anthologiques pièces maîtresses de ce recueil – « L’écrivain devant la révolution » (1935) et « L’homme devant l’Histoire » (1939) –, c’est un dévoilement qui opère : celui d’une écriture qui se cherche, d’une expression qui s’élabore, d’une pensée qui s’affirme, écriture radicalement singulière par le ton et la forme qu’elle adopte. Car il est peu probable – c’est du moins à souhaiter – qu’on lise Fondane sans être retourné par sa prose, qui est d’ailleurs bien plus que cela. Sa plume est déjà aiguisée quand, exprimant en 1915 son horreur des nationalismes triomphants, cette défense du « chez nous » de toutes les bassesses, il conclut, à dix-sept ans, par ces lignes, un de ses premiers textes : « Quand il n’existe qu’une politique de profit, on ne peut s’étonner si les lentilles reflètent le monde à l’envers. Chez nous le cerveau et le cul – selon le niveau d’intelligence – sont inversement proportionnels. [6] » Cinq ans plus tard et la « paix » revenue, le jeune homme sceptique qu’il est devenu, pressent l’obligation qui est faite à l’écrivain de « participer à la vie de la fourmilière », de choisir son camp, de renoncer à l’ironie [7]. Déjà, il est d’ailleurs, d’un territoire incertain – et menacé – où il s’entête à penser contre, à mettre à bas les évidences et les supposées vérités d’un temps où le mensonge, nationaliste ou partidaire, continue de prospérer.

Extraordinairement mordant, Fondane voit plus loin que la plupart des critiques de son temps. Pour preuve, datant de 1933, cette recension goguenarde de L’Église, de Céline, qui ouvre sur un « Plus ça va, et plus le monde devient gai » et se clôt sur un « Bientôt, on allumera des bûchers par-ci, par-là, pour rire ». Avec cette précision, qui révèle que Fondane avait été l’un des rares critiques de son temps à déceler d’emblée l’antisémitisme de l’auteur du Voyage : « Les Juifs y passeront d’abord, bien sûr, et ça nous fera gagner du temps. [8] » Commentant une note publiée dans le Journal de Moscou du 18 août 1934 où, à la veille du premier Congrès des écrivains de l’URSS, un fumeux Malraux s’interroge sur la question de « la fonction même de l’art » en souhaitant que le conclave l’abordât objectivement, Fondane constate qu’il « entrebâille pour nous un coin de sa pensée secrète », mais qu’il se garde bien de la dévoiler. Ce faisant, il pointe, in situ, l’un des traits caractéristiques du compagnonnage de Malraux avec le communisme en voie de stalinisation : une ardeur à se taire en donnant l’impression qu’il pressent un indicible. Dit par Fondane, cela donne : « À quoi bon froisser les gens et tourner continuellement autour de questions dangereuses ? Il est de meilleure politique de n’en pas parler. Attendons. On jugera l’œuvre à son fruit. […] La Nuit pourrait être plus noire qu’on ne le pense… [9] » À propos de la (fugace) adhésion de Gide au communisme, – cette rupture « avec son passé de dilettante, d’incrédule, de sceptique, d’immoraliste, voire de chrétien » –, Fondane n’y voit, au fond, aucune trahison, « puisqu’il n’a jamais su se tenir à rien ». Et d’affiner : « Ce n’est pas que Gide change ; pour la première fois il se fixe ; ce n’est pas qu’il choisit ; pour la première fois, il est choisi. » Ce que lui reproche Fondane, c’est précisément de n’avoir pas changé. « Ce qui me gêne ce n’est pas que Gide soit devenu communiste, mais qu’il n’y ait point eu conversion, reniement de son passé, passé honorable mais point antibourgeois. […] C’est peu dire, par conséquent, qu’il ne faut voir, dans l’adhésion de Gide au parti communiste, qu’un acte de confusion : c’est un essai tenté par Gide de risquer son éclectisme, son avoir, sa culture, je veux dire sa richesse. [10] »

Cette lucide ironie, Fondane la conserve tant qu’il peut. Sans jamais disparaître vraiment, il arrive pourtant qu’elle cède au plus noir désespoir devant la prescience du désastre et de ses mortelles perspectives – devant sa « voyance » même, car il est poète, d’abord poète. Déjà cités, les deux grands essais autour desquels est construit ce recueil, méritent attention, attention soutenue.

Quand Fondane écrit « L’écrivain devant la révolution », il est passé minuit dans le siècle. Nous sommes en 1935. En juin s’est tenu, à Paris, le Congrès international des écrivains pour la défense de la culture dont l’initiative appartenait, formellement, à des intellectuels français liés au Parti communiste ou compagnons de route, mais dont la mise en musique fut, réellement, exécutée par Moscou [11]. On ne sait, si Fondane assista, comme semble le penser Monique Jutrin, à certaines séances du congrès, mais il est indubitable que, d’une façon ou d’une autre, il en suivit de très près le déroulement. Assez, en tout cas, pour éprouver le besoin, hic et nunc, de rédiger un « discours non prononcé au Congrès international des écrivains de Paris (1935) » et de l’envoyer sans tarder pour publication à Jean Ballard, fondateur des Cahiers du Sud. L’atteste une lettre du 26 juin (1935), retrouvée par Monique Jutrin, où Fondane presse Ballard de publier d’urgence son texte « sur le rôle de l’écrivain dans le socialisme, avec force analyses et mises au point ». L’urgence attendra longtemps, très longtemps [12].

À lire ce texte aujourd’hui, on ne peut qu’admettre que, très esseulé, pour ne pas dire solitaire définitif pour ce qu’il s’agit de ses angles d’attaque, Fondane a ce rare courage de ne rien céder de sa vérité. En contestant d’abord que les « mesures de défense » [13] antifascistes que prétendait prendre ce congrès aient pu se passer d’une mise au net sur le comment faire. En affirmant d’entrée que « partir les yeux fermés, c’est arriver les yeux fermés » et que, pour être urgente, une action ne saurait se passer d’ « idées claires » – celles, par exemple, qui manquèrent à la classe ouvrière la mieux organisée du monde, l’allemande, face à la montée du nazisme. En ramenant ce congrès à ce qu’il fut effectivement, un « meeting politique quelconque », un « spectacle » organisé non pour débattre mais pour faire applaudir (ou conspuer [14]). Et, plus encore, en osant reconnaître, pour lui-même et en son nom, que, consacrant une « attirance dévorante pour des conflits qui travaillent en sa région intime », l’écrivain, lui donc, n’a pas de « haine » pour le social, mais certainement une forme d’« indifférence ». Car son monde est ailleurs, dans l’exploration et le creusement des « passions profondes ». Bien sûr, il lui arrive de remonter à la « surface » des choses, au social donc, de se payer d’apparence, de jouer les héros de la cause, mais c’est, nous dit Fondane, que, d’une part, l’écrivain aime la « flatterie », qu’il y a du « cabot » en lui, mais surtout qu’il « a besoin d’une société stable » pour être ce qu’il ne peut qu’être : un « égoutier » des passions humaines. « En tant qu’écrivain – et si son art lui-même n’était en jeu –, écrit Fondane, il lui serait absolument égal que la société tourne au fascisme et au communisme ; mais puisqu’il ne lui est guère permis d’être écrivain aux époques troubles et qu’on fait appel à lui en tant qu’homme, il est bien obligé de laisser libre cours à ses exigences éthiques. » Sur ce point au moins, on serait fondé à dire, si l’on osait, que Fondane est suffisamment « marxiste » pour avoir compris, en tant qu’écrivain, que son sort n’est pas indifférent aux conditions matérielles de la société. « Éthiquement, à moins d’être un laquais ou un fou, il ne saurait que combattre le fascisme et souhaiter l’avènement d’une société socialiste, d’une société qui, résorbant les contradictions de l’économique, promet à la fois un peu plus de justice et un peu plus de durée. » Pour pouvoir continuer d’écrire en somme, en cultivant sa « sensibilité maladive » et son « tempérament ténébreux ». À condition, bien sûr, qu’il puisse le faire en toute liberté de création. Cette « liberté sans rivages » que réclamait Vallès (qu’il n’aimait pas beaucoup comme auteur), Fondane la fait sienne, y compris, d’abord même, contre « les écrivains qui, serviteurs de l’éthique, s’attachent à interdire et non à guérir ». Sont principalement visés les « prédicateurs » Gorki et Tolstoï, l’un pour sa charge contre Dostoïevski, l’autre contre Shakespeare. Cette liberté, Fondane doute à juste titre, mais davantage instinctivement que politiquement, que le marxisme, devenu idéologie d’État d’une contre-révolution achevée, puisse la garantir. Il pense même le contraire. La question reste, cela dit, ouverte du type de société « socialiste » qui serait capable d’assurer « le maintien de cette liberté (“bourgeoise” si l’on veut) qui, en tant que liberté d’opposition, […] mette d’accord les hommes de bonne volonté sur tous les points essentiels du litige humain ».

« L’Homme devant l’Histoire ou le bruit et la fureur », l’autre essai central de ce volume, date de mai 1939. Il s’inscrit dans le cadre d’une enquête des Cahiers du Sud [15] sur les « angoissantes questions » de l’heure [16]. Très influencé par la philosophie existentielle de Chestov, ce texte dénonce deux idées fixes : le recours à la charité chrétienne comme forme de résistance au nazisme, d’une part, sa perception comme un irrationalisme que seule la raison pourrait combattre, de l’autre. Pour Fondane, c’est l’ « humanisme même » qui est en cause : sa surestimation de la raison et son manque de pessimisme auraient « trop misé sur l’intelligence séparée et divine, et négligé plus qu’il ne fallait l’homme réel que l’on avait traité en ange pour finalement le ravaler au-dessous de la bête » [17]. Il voit – et il est l’un des rares, une fois encore, à le voir – que le nazisme n’est peut-être pas ce triomphe d’une commode « déraison », mais « la même raison que la nôtre, […] plus consciente d’elle-même, plus conséquente ». Pour lui, le nazisme s’enracine bien dans l’idée de progrès ; il est une expression de la modernité, une hyper-rationalisation du réel, une réalisation de l’ « État Dieu » hégélien en quelque sorte. Devant l’histoire, il ne reste que l’irrésignation. Fondane l’exprime ainsi : « L’atroce clameur du monde et ma propre angoisse exigent non pas seulement un avenir meilleur, mais aussi un passé réparé, non seulement des souffrances justifiées, mais encore essuyées, effacées – et non pas seulement guéries, mais comme n’ayant pas été. » On ne peut s’empêcher d’établir une authentique correspondance, au sens baudelairien, entre cette approche irrésignée de l’histoire et cette thèse de Walter Benjamin selon laquelle « de tout ce qui jamais advint rien ne doit être considéré comme perdu ».

En novembre 1938, Benjamin Fondane obtient la nationalité française. En 1940, il est mobilisé dans le 216e régiment d’infanterie à Sainte-Assise, près de Fontainebleau. Fait prisonnier, il s’évade. Repris, il se voit libéré pour raison de santé. En février 1941, il retrouve son domicile de la parisienne rue Rollin. Il travaille à son Baudelaire et l’expérience du gouffre, qui restera inachevé, à ses poèmes Le Mal des fantômes et L’Exode, donne des chroniques ou des extraits de ses textes à Messages, aux Cahiers du Sud, à Domaine français, à Fontaine, à l’argentine revue Sur. Son dernier texte philosophique – Le Lundi existentiel et le Dimanche de l’Histoire – sera remis à Gallimard, qui le publiera en 1945, dans la collection de Jean Grenier. Aux heures sombres, Fondane refuse de prendre des précautions particulières et de porter l’étoile jaune. Arrêté avec sa sœur Line, le 7 mars 1944, sur dénonciation, il est interné à Drancy. Sa femme et ses amis entreprennent des démarches pour le faire libérer. Concluantes, il refuse de quitter Drancy sans sa sœur, qui est encore citoyenne roumaine. Dans sa dernière lettre transmise clandestinement de Drancy, qui contient des indications précises pour la publication de ses textes, il écrit, reprenant un vers de son poème Titanic : « Le voyageur n’a pas fini de voyager… C’est pour demain, et pour de bon. » Le 30 mai, frère et sœur sont déportés à Auschwitz dans l’avant-dernier convoi de Drancy n°75. Fondane l’irrésigné sera gazé à Birkenau le 2 ou 3 octobre 1944.

Freddy GOMEZ