Originellement publiée dans Preuves (deuxième année, n° 21, novembre 1952, pp. 6-14), cette étude de Georges Glaser était présentée ainsi : « Georges Glaser, ouvrier allemand, dont l’ouvrage Secret et Violence parut d’abord en traduction française, a milité à l’extrême gauche dans l’Allemagne de Weimar, puis dans la Sarre, et s’est fixé en France, où il travaille comme artisan dinandier ; il a bien voulu mener pour nous une enquête sur le sort des travailleurs allemands dans le bassin houiller du Nord. André Prudhommeaux l’avait déjà présenté à nos lecteurs dans le “Portrait du mois” de septembre 1951. » Les notes de bas de page figurant dans Preuves sont indiquées comme telles ; les autres relèvent de notre seule responsabilité et ont pour but d’éclairer certains points d’histoire ou personnages. Nos remerciements vont à Catherine Glaser pour nous avoir autorisés à reproduire ce texte.

Dès le début de l’après-guerre, j’avais eu l’occasion, chez Renault en particulier, d’approcher des prisonniers de la Wehrmacht employés dans la métallurgie parisienne. Je savais que, si beaucoup d’entre eux avaient signé le contrat d’un an qui les transformait en « travailleurs libres », c’était dans le seul dessein d’abréger leur captivité. D’autres, cependant, pour la plupart originaires des territoires de l’Est, étaient restés volontairement, soit parce que personne ne les attendait plus au pays, soit parce que les nouvelles reçues de chez eux ne les encourageaient guère à y rentrer. Depuis longtemps, les premiers contrats ainsi souscrits sont arrivés à terme, et il y a encore là des dizaines de milliers d’expatriés dont le nombre s’est accru par l’afflux de nombreux immigrants civils venus du Reich. Actuellement, 60 000 hommes environ travaillent en France et ont appelé auprès d’eux 40 000 membres de leurs familles, inscrits comme non travailleurs. Rien qu’à Paris, on compte environ 5 000 Allemands, dont 3 000 domestiques femmes ; on en trouve une petite colonie en Meurthe-et-Moselle ; j’en ai rencontré à Annecy, à Grenoble, etc. Mais la grande masse des travailleurs allemands se trouvent dans le Pas-de-Calais et dans le Nord, concentrée dans la région minière.

C’est le récit d’un dirigeant syndicaliste allemand qui m’a poussé à voyager dans le Nord de la France pour y saisir sur le vif ce qui semblait promettre un important témoignage humain – montrant les répercussions du conflit entre l’Est et l’Ouest sur le sort des déracinés allemands.

Ce que je vois de la gare de Lens résume le pays tout entier : désespérément plat, froid, coupé seulement de gigantesques terrils noirs, formés de déblais et de déchets de charbon. Les routes, et jusqu’aux rues de la ville, ressemblent aux chemins défoncés d’un énorme chantier ; ça et là, la terre s’affaisse en comblant les galeries abandonnées, de sorte que les murs des maisons se lézardent et menacent de s’écrouler. Ces habitations de fortune, qui n’ont jamais été remplacées par de solides demeures, semblent proclamer que les hommes ont depuis longtemps appréhendé une fin possible à la richesse du pays, conscients qu’ils étaient déjà de l’épuiser par une exploitation excessive. Mais, de distance en distance, de grandes constructions neuves en briques d’un rouge vif, aux fenêtres entourées d’un cadre blanc, contrastent avec les toits de planches éventrés et démontrent que tout le monde n’a pas abandonné le pays.

Un de ces bâtiments permanents qui témoignent de la confiance en l’avenir est la maison des syndicats Force ouvrière (FO). Dans une des salles du rez-de-chaussée, je découvre le responsable du groupe de langue allemande de FO, Rolf, mince jeune homme qui, à trente ans, n’en paraît pas plus de vingt. Il n’y a personne qui puisse m’aider mieux que lui. Je lui donne à lire un résumé du rapport que je possède et qui motive mon enquête. Il me répond par une approbation hésitante, presque de commande, que je comprends bien : elle manifeste l’embarras d’un homme tourmenté par le fardeau de sa tâche quotidienne, lorsqu’il est mis en présence des schémas et des explications d’un état-major, ces abstractions dont la clarté est toute irréelle. Est-ce pour me ramener au sens des réalités que tout à l’heure il me conduira au camp le plus mal organisé de la région, à Loison-sous-Lens, où sont hébergés les mineurs des puits 5, 21 et 23 du groupe de Billy-Montigny ?

Nous avons dû patauger le long de plusieurs ruelles marécageuses, toujours dans la même boue noire, frapper à plusieurs postes, et boire toujours le même café âcre dont tout le pays semble se nourrir, avant de dénicher l’un des responsables locaux, un grand homme maigre, avare de paroles, et qui nous servit de guide.

Je ne pouvais poser de questions, tant j’étais oppressé par le spectacle : les latrines gluantes et puantes, les fosses à ordures symbolisées par trois murs de briques à hauteur du genou, les minables parois de bois que ne rendaient pas plus confortables la peinture et la décoration dont certains essayaient de les embellir. Nous rendîmes visite à une famille de huit personnes dans une pièce surchauffée. Je me forçai à avaler encore le café qu’on m’offrit, comme si mon refus eût pu signifier un abandon définitif pour les enfants qui étaient là. Je m’en allai pourtant, comme on fuit le danger, mais mon malaise allait croissant.

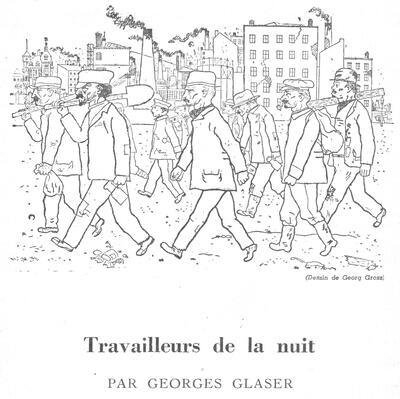

De là aux usines de produits chimiques Kuhlmann, dont les fumées d’un jaune vénéneux souillaient le ciel aussi loin et aussi haut que l’œil pouvait atteindre, il n’y avait pas un seul arbre. Un groupe de mineurs marchait sur le chemin de terre. Ils étaient tels qu’ils étaient remontés du puits, en haillons et casqués, les yeux vidés par la fatigue. Des femmes lavaient et nettoyaient désespérément, recommençant, toujours victorieuses, la même tâche vaine. Partout s’agitaient des chiens, dans des niches, sur le seuil des portes, en laisse, dans les pièces. Une baraque de célibataires ressemblait exactement au baraquement où, il y avait des années, des prisonniers russes, puis allemands, avaient vécu dans l’attente. Le liseré noir autour des yeux de ces jeunes hommes prouvait qu’ils travaillaient au fond ; leurs mains étaient couvertes de ces cicatrices bleues que font les blessures reçues dans la mine. Mais ces jeunes gens laissaient deviner qu’ils n’étaient pourtant pas des mineurs de métier, peut-être par le secret désarroi qu’ils montraient. Depuis des mois, ils s’efforçaient d’émigrer au Canada et jubilaient d’avoir entendu dire que l’appartenance au syndicat Force ouvrière pourrait leur faciliter le départ. Pendant toute la visite du camp, ce fut la seule allusion au syndicalisme.

Nous croisions des groupes tristes et glacés de Nord-Africains, d’Italiens et de Polonais. À la cantine, nous trouvâmes le chef du camp, se débattant au milieu de violentes querelles dont l’enjeu était la légitime répartition de l’espace habitable. Un homme très excité essayait de prouver qu’un enfant de plus de dix ans était, mieux que deux enfants en bas âge, un argument décisif pour obtenir une place supplémentaire. Ces fiévreux marchandages touchant le droit de respirer étaient comme l’agitation panique d’assiégés projetés au ralenti par un film. Chez un jeune couple de Berlin, dans la plus propre de toutes les chambres, je trouvai enfin un autre spectacle. Avec des moyens très limités, ils avaient fait de leurs quatre murs un chez-soi. Il était bon d’être à leur table et de les écouter. Tous deux avaient vécu les derniers combats à Wedding [1], quand le IIIe Reich avait sombré dans l’enfer ; ils étaient alors presque encore des enfants. Après la guerre, chômeurs à Berlin, ils s’étaient laissés enrôler pour l’exil. Les premiers temps avaient été durs. Mais, maintenant, l’homme extrayait la pierre au rendement et gagnait bien. La jeune femme, bien portante, approuvait d’un signe de tête et semblait heureuse ; le mari, épuisé, avait un air plus réticent. Pourquoi ? C’est ce que le délégué mineur m’expliqua en sortant.

La pire de toutes les maladies du sous-sol est la silicose, produite surtout par le travail de la pierre. Il n’existe qu’un seul moyen d’en préserver les hommes, c’est l’emploi des perforatrices à projection d’eau, dont les puits français ont été largement pourvus grâce à l’aide Marshall [2]. Mais le forage « mouillé » demande plus de temps et, pour obtenir de plus forts rendements, les ouvriers, dès que le porion a le dos tourné, coupent l’alimentation en eau des machines.

C’est une spéculation impitoyable : une année de vie décente avec une nourriture convenable et le sourire d’une femme coûtent un an de vie. Il était impossible qu’un homme engagé dans cette espèce de lutte contre la montre pût espérer autre chose de son contrat avec la mort.

Tandis que mon regard restait attaché au maigre et calme visage de mon interlocuteur (ainsi que l’on se cramponne à un point fixe quand on est saisi de vertige), je me rappelai soudain le motif premier de ma visite comme on se rappelle un incident oublié. Selon le rapport que je possédais, la CGT communiste avait fait venir de la zone russe d’Allemagne une équipe d’agitateurs qui avaient vu grandir leur influence, à cause d’un mécontentement trop souvent justifié, au point de devenir les maîtres de la mine. Là-dessus, les syndicats non communistes Force ouvrière avaient donné leur appui à une élite d’ouvriers capables, venus d’Allemagne occidentale sous la direction d’un vétéran du syndicalisme, et l’équilibre s’était trouvé rétabli. Tel était « l’objet » de mon enquête.

Selon le récit de mes hôtes, les choses s’étaient effectivement passées ainsi. Sans doute le grand Appareil avait envoyé des gens, mais son influence était à peu près nulle, et tous ceux qui étaient accessibles à l’idée syndicale avaient rejoint les non-communistes. Mais, au fond, cette apparence d’une simple rivalité d’organisations était fausse, car le phénomène se situait à un niveau plus vital que n’est le plan politique. Pour la première fois, à ma connaissance, et sur une grande échelle, l’Appareil avait complètement échoué dans une situation où pourtant toutes les circonstances, souvent révoltantes, lui étaient favorables. Et il avait perdu son emprise au profit d’un syndicat qui n’y était pour rien, en aucune manière.

Des impondérables de nature affective jouent dans le comportement des hommes un rôle certain. Ainsi, quand Bradley [3] vint à Paris, le Parti communiste français a convoqué ses adhérents à une manifestation devant l’ambassade américaine, et il n’y en eût pas mille pour obéir. Mais, quinze jours plus tard, plus de cinquante mille personnes assistaient à la fête champêtre de L’Humanité. Que signifiait cet écart d’effectifs entre l’émeute et la goguette ? La fin des espoirs de l’après-guerre en un « grand changement » ? Ou bien plus encore ?

Ici j’étais en présence d’une situation où la misère se montrait cent fois plus grande et le refus de « marcher » cent fois plus fort. J’interrogeai avec quelque honte le délégué FO sur les événements politiques, et il me répondit avec bonne volonté, mais non sans chagrin, comme on passe à un ami ses faiblesses. Au fond, les communistes avaient agi exactement comme s’ils avaient eu conscience d’un retournement profond ; ils avaient sabordé la situation, comme des soldats incendient, au moment de l’abandonner, un territoire occupé, jusque-là épargné, parce qu’ils croyaient en rester maîtres dans l’avenir. Voilà ce qui s’était passé. Un journaliste venu d’Allemagne orientale avait un jour interrogé ceux des camps ; et il avait publié à grand fracas le détail des soucis et des misères qu’on lui avait révélés, provoquant ainsi l’expulsion des hommes qui lui avaient fait confiance. Depuis lors, c’était le calme plat.

Pendant dix jours, je parcourus en tous sens le pays, ne réservant de ces déplacements que deux après-midi, pendant lesquels je pus assister, dans la maison syndicale de Lens, à des sortes d’audiences ouvertes où des gens venaient exposer les problèmes qu’ils espéraient voir résoudre par leur syndicat. Accidents, prestations-maladie, salaires, logements, allocations familiales, papiers de toute sorte, passeports.

Je bus toute la nuit avec les copains de Fouquières au cours d’une de ces beuveries infernales qui sont les seules fêtes du pays noir. Je vis les dessins d’un jeune homme qui représentaient, d’une façon bouleversante, le travail du fond, tous les mille détails inconnus d’une aventure quotidienne, sombre et très dure. Je parlai, à Douai, avec plusieurs directeurs de mines, qui estimaient très haut les ouvriers allemands – et avec le secrétaire du syndicat FO. Dans cette même ville, je trouvai deux frères qui avaient fait de leur logement commun un bijou. Ils s’étaient constitué une bonne bibliothèque, où je vis des œuvres de Jack London, Sinclair Lewis, Knut Hansum. C’était là comme un rappel des temps meilleurs du mouvement ouvrier allemand. Tous deux, comme leur ami qui s’était joint à nous, avaient été prisonniers de guerre et, pour la première fois, j’entendis évoquer cette époque comme un souvenir agréable. À Evin, les « hommes de confiance » du syndicat étaient des célibataires. Rolf me montra fièrement une réussite de l’organisation : sur la proposition et les instances du syndicat, une baraque sur deux du camp avait été supprimée pour donner aux autres plus de lumière et d’air. À Avion, je trouvai un Prussien de l’Ouest, que tout le monde appelait « Opa », et qui travaillait depuis trente ans sous la terre. Un Rhénan, qui était venu de Cologne avec sa femme et trois enfants, nous soumit toute une litanie de réclamations, de vœux et de prières. Il était pénible d’écouter pleurnicher cet homme fort. À Lille, nous fûmes reçus par la femme d’un « homme de confiance » dans une vieille maison vermoulue et dangereuse. Elle avait en main une lettre d’Allemagne lui apprenant le sort de son frère emprisonné à Bautzen, dans la prison du Peuple, pour « trahison à l’égard du Peuple », ou quelque chose d’analogue. Dans le camp « Bateau flamand », près de Valenciennes, je fus pris à la gorge par une misère criante : deux femmes originaires du pays, âgées d’environ quarante ans, la première avec huit enfants, la seconde avec cinq, s’étaient mises en ménage avec deux jeunes Allemands dont l’un était « l’homme de confiance » du camp. Toutes deux, une fois de plus, attendaient un accouchement. Les hommes avaient été pris d’épouvante devant ces pièces pleines d’enfants sales, pieds nus, couverts de scrofules, et ils s’étaient enfuis dans la nuit.

Je continuais cette incessante exploration d’un paysage de terrils toujours aussi désolés ; comme des haillons mouillés, je rangeais sur les fils de fer de ces éternelles rues noires et sales mille petits faits sans importance. Je me donnais mille peines, interrogeais chacun en long et en large, afin de mettre de la vie sur la trame aride du rapport qui m’avait servi d’initiation ; et toujours je me heurtais à la même gêne : il me semblait que toute cette histoire ne regardât personne, et on me répondait à peine, par complaisance, uniquement pour me faire plaisir. Seule, la femme de Lille avait de bons motifs pour s’inquiéter des conflits politiques ; mais elle me disait qu’à Lille il existait encore des situations qui, en beaucoup d’endroits, avaient disparu. Les communistes étaient encore assez forts, à Fives-Lille par exemple, pour faire dépendre de l’appartenance à leur syndicat l’autorisation de travail dans certaines usines.

Un seul exemple très clair du travail de l’Appareil me fut fourni par différents éléments de récit. Dans la contrée de Valenciennes, au camp « Sabatier », était arrivé un certain Lehmann, depuis longtemps disparu maintenant, qui avait tout de suite commencé à faire venir une quantité considérable de tracts. L’ « homme de confiance » R., à Quiévrechain, me raconta que sur un paquet envoyé par avion de Berlin à l’adresse de Lehmann, il avait compté pour cent-soixante marks de timbres. Ce que cet envoyé spécial avait réussi à tirer du personnel, c’était un appel signé par sept membres du « groupe Sabatier ». Parmi les quelques centaines d’hommes que je questionnai à ce sujet, il ne s’en trouva pas un seul pour se rappeler, ne fût-ce qu’une phrase, de cet appel.

Le seul grand succès d’effectifs remporté par ces communistes, succès d’ailleurs éphémère, avait été la suite d’une dispute des « hommes de confiance » de la colonie n° 8, près de Lens, avec la direction allemande des syndicats libres ; ces derniers avaient agi fort maladroitement - c’est le moins qu’on puisse dire. Le délégué français, qui ne parlait pas allemand, avait montré à tous les nouveaux arrivants un portrait de Staline et leur avait signifié par gestes : « Connais-tu celui-ci ? » Selon l’attitude de l’interrogé, ses perspectives d’avenir devenaient supportables ou fort sombres... Pourtant, parmi les Allemands de Lille, il n’y avait qu’un homme qui se fût plié à cette pression, un survivant de la SS.

L’homme le plus actif parmi les « hommes de confiance » de la colonie n° 8 était Toni K., un Allemand de Yougoslavie. Je fus longtemps son hôte et celui de ses camarades de chambrée. Il étudiait passionnément – je le trouvai occupé à traduire un écrit de Denis de Rougemont sur la conception de la liberté. Dans aucune autre colonie les liens d’amitié avec les voisins français ne s’étaient autant développés. L’ami le plus intime de K., empêché de marcher par un accident de travail, écrivait de petites pièces pour un théâtre d’amateurs qu’il avait fondé.

Ils nourrissaient une vive méfiance contre les mesures syndicales prises « d’en haut ». En fait, les gens « d’en haut » se trouvaient coincés. Le gouvernement du pays était leur hôte, trouvait commode de les considérer comme responsables ; et, d’autre part, leurs propres compatriotes manifestaient de la méfiance à l’égard de toute délégation du pouvoir, et une toute neuve conscience individuelle. Que faire ? Devait-on rejeter par-dessus bord, au nom de vieux principes, quelque chose d’aussi précieux ? Que devait être un syndicat ?

Je cherchais une réponse à la première question, renforcée par chaque nouvelle rencontre, par chaque nouvelle image. Sur quel chemin avançaient donc ces hommes, entre l’émeute et la fête champêtre ? Était-ce un amer refus de toute société, un manque complet de solidarité, comme chez ce technicien du camp « La Solitude », près de Valenciennes, qui, par souci de sa carrière, laissait tomber tous ses camarades ? Était-ce un misérable contentement de soi dans le maintien de « relations décentes », une clarté d’esprits bornés, comme elle se manifestait chez certains dans ce même camp ? Ou bien le fait capital était-il une définitive et épouvantable installation dans la misère – cette exploitation, par le travailleur, de sa propre détresse, qui poussait, entre autres, l’homme de Cologne, quand il essayait de nous convaincre sournoisement : « Il me faudrait toucher cinquante mille d’un coup », ou cet homme de Carvin qui, dans une pièce presque obscure, pleine d’enfants, de chiens et de bouteilles de cognac, continuait à faire des enfants en supputant ce qu’ils lui rapporteraient ?

Mais à côté de ce lamentable cortège d’êtres humains qui montraient en hurlant leurs égratignures, leur dénuement, leurs faiblesses, afin d’exiger la part de charité que la loi accordait, j’avais d’autres hommes qui me faisaient pressentir qu’en même temps se préparait un plus profond changement. Peut-être était-ce la fin d’une époque, avec tous ses mots d’ordre et ses figures, un balayage de toutes les tentatives précédentes ?

Cela n’avait aucun sens de continuer à voyager de place en place. Il me semblait préférable de vivre avec les mêmes êtres dans des rapports aussi étroits que possible, et de rassembler dans tout ce qu’ils pourraient me raconter les éléments d’une réponse. Parmi tous les hommes qui m’apparaissaient comme porteurs d’une promesse, le cercle d’amis que j’avais rencontrés au début à Fouquières, rassemblés autour de Herbert et de Betty, revenait le plus souvent à ma mémoire.

Un mineur qui, pendant le week-end, continuait à exercer son premier métier de coiffeur, était sur le point de couper les cheveux d’Herbert, carré puissamment sur sa chaise, et par sa seule personnalité formant le centre d’intérêt de tous ceux qui étaient présents. Herbert avait été transporteur routier jusqu’à ce que les routes lui parussent trop courtes et qu’il s’engageât dans la marine, qui battait encore le pavillon noir, rouge et or. Peu de temps avant la fin de la guerre, il avait été envoyé dans les troupes de Dönitz [4]. Les amis « amerlos » l’avaient fait prisonnier et l’avaient cédé aux Français. « Et depuis, depuis sept ans, je suis ici », disait-il, le doigt pointé vers le sol, « ici dans ce même camp. »

« Les débuts n’étaient pas gais », dit Fritz, un jeune Bavarois corpulent. « Ils nous donnaient des pelles et des pioches et commandaient : maintenant, faites du charbon. C’était tout. Et nous n’avions jamais vu une mine – si, moi, dans un musée. Et ils ne faisaient pas cela seulement avec nous. J’ai vu des Italiens descendre pour la première fois en chemises claires et chaussures basses marron. Personne ne leur expliquait. Pour que nous donnions le maximum d’efforts, ils imaginèrent d’organiser trois cuisines différentes. Toute ma vie, j’aurai devant les yeux l’heure que je dus passer à fendre en morceaux la pierre sous laquelle gisait mon camarade, parce qu’il avait voulu être admis dans la classe supérieure.

» Même sans cela, c’était dangereux. Je ne m’habituerai jamais à ces manières de faire. Dans une exploitation allemande, on s’étonne quand il arrive un accident ; mais ici, c’est quand il n’en arrive pas.

» Je pourrais aussi vous raconter des histoires du temps des “manches retroussées”, lorsque Croizat était ministre du Travail sous Thorez [5]. Il avait, par les fameuses “lois Croizat”, aboli toutes les réglementations limitant le travail aux pièces, afin de favoriser une émulation sans frein qui allait jusqu’au mépris de toutes les mesures de précaution dans l’usage des machines. Pour gagner quelques secondes, c’était des mains coupées, écrasées.

» Quand nous avons signé le contrat, nous avions appris à faire du charbon. Nous sommes descendus et nous avons fait tant de charbon qu’ils ont commencé à crier que nous en faisions trop. À cette époque arrivèrent les civils, les enrôlés. Je peux te le dire, il y avait là-dedans de beaux salauds. Presque tous sont repartis. Quelques-uns, les bons, sont restés. »

Les anciens soldats n’avaient pas revu leur pays depuis la défaite, et ils furent épouvantés par ces adolescents abandonnés qui, souvent depuis des années, erraient sur les routes de l’exode. Mais parmi eux se trouvait une génération de jeunes hommes qui avaient été brusquement mis en présence des ruines de leur foyer et de leur conception du monde, pour lesquels ils avaient risqué leur vie dans des aventures souvent passionnantes. Otto était assis devant moi, et il me racontait son histoire.

Il avait été l’un des premiers pilotes de chasseurs à réaction en Allemagne, un des premiers qui eussent mesuré et expérimenté l’espace moderne. Le matin il déjeunait à Hambourg, le soir il dînait à Vienne. Il avait abattu quatorze forteresses volantes et avait lui-même sauté quatre fois en parachute. Un colonel des troupes d’occupation avait voulu l’avoir comme chauffeur, mais il l’avait congédié, épouvanté, quand il s’était aperçu que le jeune homme manœuvrait le volant comme s’il voulait s’envoler. Il me disait lui-même qu’il ne pouvait à l’époque supporter cette existence qu’en buvant sans cesse, et il ne se dégrisait que pendant l’envol sous l’action du masque à oxygène. L’emploi assigné ensuite à ce garçon semblait avoir été choisi par le diable en personne : il peignait des chiffres sur des bornes kilométriques.

La tension entre le passé et le présent sans issue était comme un explosif sans amorce. La guerre avait aboli beaucoup d’entraves. Les expériences épouvantables des parachutistes et des Waffen SS, dont les formations avaient, même après la guerre, produit la mort comme des machines trop bien huilées, continuaient à agir comme un poison latent.

« Notre division, racontait Z., se hâtait de remonter le Danube à la rencontre des Américains. Car nous étions persuadés, et je crois bien que c’était Goebbels lui-même qui avait répandu cette rumeur, que nous serions enrôlés par les “Amerlos” contre les Russes. Il arriva ainsi qu’un petit détachement avancé de GI fît prisonnière toute notre division de parachutistes. Comme les pires éléments parmi les détenus libérés des camps de concentration commençaient à piller les fermes, à tuer les habitants et à brûler les maisons, nos gardiens en désarroi armèrent de nouveau deux compagnies de parachutistes pour les utiliser comme forces de police. Ceux-ci n’y allèrent pas par quatre chemins. Ils barrèrent, le long du Danube, les routes sur lesquelles affluaient les innombrables travailleurs de l’Est et les prisonniers libérés en route vers leur foyer, saisirent tous ceux qui portaient le costume rayé ou avaient la tête rasée, les fusillèrent au bord du fleuve et les jetèrent à l’eau. Quand les Américains eurent cédé aux Russes toute la région avec les prisonniers qui s’y trouvaient, on vit se renouveler à plusieurs reprises un spectacle épouvantable : les Américains abandonnaient soudain les prisonniers et se retiraient. Ces derniers, cependant, qui avaient eu connaissance des intentions de leurs gardiens, se jetaient dans leurs camions et suivaient les “Amerlos” dans une poursuite sauvage, au cours de laquelle ils s’écrasaient mutuellement, et avec eux tout ce qui passait sur la route. Finalement, nous avons été cernés par les blindés et l’infanterie qui l’avait rejoint et nous avons été contraints ainsi de reprendre la marche vers l’Est. »

À la même époque, Martin rentrait chez lui. Il passa par la Ruhr, au milieu des ruines et du chaos de l’année 1945, afin d’amener à Bonn, sa ville natale, la jeune fille qu’il voulait épouser. Sa mère accepta volontiers de l’accueillir, à la condition qu’il se marierait à l’église. Il fut d’accord. Il s’était donc fait délivrer par le curé de la paroisse de la jeune fille une attestation qui prouvait qu’elle avait été baptisée et confirmée, et tous deux remontèrent le Rhin à bicyclette, avec de grands sacs et des caisses sur le porte-bagages. Martin alla à son curé et lui dit : « Vous me connaissez. Je veux me marier dans votre église. » – « Entendu, mon fils, dit le curé, avez-vous un papier qui certifie que la fiancée est chrétienne ? » Martin lui donna le papier, et l’ecclésiastique répliqua : « Non, je ne puis vous marier. Il manque le cachet sur ce document. » Martin lui expliqua que le cachet avait sauté, que la moitié de la Ruhr avait sauté dans les bombardements, et qu’il était difficile de trouver un autre cachet à cette époque. Il lui déclara par-dessus le marché que, de toute sa vie, il n’entrerait plus dans une église. Il vint en France, presque dans le même train que W. Tous deux, désespérés, s’étaient tournés, comme beaucoup, vers les deux seules forces qui promettaient encore une vérité : le mouvement ouvrier et le christianisme. Ils m’ont fait part de leur expérience.

C’était à l’époque de la plus grande influence des syndicats communistes dans les usines, alors que les délégués de chez Renault n’avaient qu’à convoquer le personnel et à dire : « Camarades, vous êtes en grève. » Et il en était de même à la mine. « Nous, qui assistions à tous les meetings, m’a dit Martin, ne pouvions que nous taire, parce que le service d’ordre ne nous permettait pas d’ouvrir la bouche. À l’entrée des puits se tenait le délégué et personne ne pouvait passer sans montrer sa carte. Pour assurer le succès de la grève, les camions du Parti allaient de puits en puits. Aux Allemands, le délégué ordonnait le plus souvent de rester chez eux pendant la grève, et, dans les cas très rares où des Allemands ont participé à un défilé, c’était seulement parce que, à l’époque, il n’y avait qu’un seul syndicat. » Les vrais et peut-être les seuls communistes étaient au fond les jeunes chrétiens. Ils marchaient à tâtons dans le crépuscule d’une époque qui n’avait rien résolu, repoussés qu’ils étaient en Allemagne par un clergé trop officiel : et voilà qu’ils trouvaient ici, en France, un étrange noyau de fidèles possédés d’un complexe d’infériorité en présence des mots d’ordre du communisme et de ses aspirations totalitaires à la « justice sociale », dont l’efficacité leur paraissait plus grande que celle de la religion. Ils auraient voulu pouvoir prendre Staline sans laisser Jésus-Christ et faire, de leur Dieu, une sorte de Président d’honneur dans la société sans classes. Martin trouva à Fouquières les conditions et les amis qui l’aidèrent à construire sa vie, comme il avait commencé à le faire au cours de son voyage à travers les ruines de la Ruhr. W. travailla bientôt avec des prêtres-ouvriers, et il fit de mystérieux voyages à Berlin-Est. Une lettre confuse et désespérée, qu’il m’écrivit après une dernière évasion de la zone orientale, montre qu’il s’était à son tour heurté au rocher : « J’ai gagné la République démocratique allemande, un des premiers de notre cercle, non plus comme un messager entre deux mondes, mais avec l’intention de devenir membre de ce seul univers...

» La Révolution à l’Est a été faite en 1945 par les Commissaires ; elle n’a pas été épaulée jusqu’ici par la masse des travailleurs, qui passe de jour en jour plus résolument, bien qu’en silence, à l’opposition.

» La Révolution démocratique populaire est condamnée à l’échec, aussi longtemps que le prolétariat verra son plus grand adversaire dans l’avant-garde du prolétariat. Quelques exemples : Ulbricht, le secrétaire général du SED [6], dut s’enfuir pendant un discours devant les ouvriers des usines Leuna, qui furent naguère un des centres les plus importants du mouvement ouvrier allemand. Journellement, des membres de la police populaire passent dans la zone de l’Ouest. De nombreux fonctionnaires du SED, après avoir saigné à blanc la population et rempli leurs poches, en font autant. Il y a à peine un village, une rue, une famille où il n’y ait pas au moins une personne arrêtée et disparue à jamais.

» Ou bien la République démocratique allemande continuera ainsi : alors ce sera une séparation plus grande encore entre les deux parties de l’Allemagne, et par conséquent la guerre certaine – ou bien elle abandonnera l’Allemagne orientale à l’Occident bourgeois.

» Au dilemme de classe correspond un dilemme de l’individu ; à la “révolution par décret”, la “conscience par décret”. Ayant naguère écrit une fois un article politique, j’ai reçu cet avis anonyme : “Si vous dénoncez cela, écrivez donc aussi au sujet des arrestations et des camps de concentration dans notre zone.” Le péché d’omission du journaliste de parti me fut ainsi révélé.

» Dans ces circonstances, je me suis évadé de la zone orientale, sans lutte, sinon sans délibération intérieure. Et ainsi prend fin, dans l’échec, une course vagabonde de plusieurs années. »

Les mots avaient un accent lointain, sonnaient le vide... Tout cela ne signifiait plus rien, absolument rien.

Nous étions assis ensemble, Herbert, Martin, Otto, Fritz et Z., quand la porte s’ouvrit : Betty entra au bras d’une vieille femme. C’était la mère d’Herbert, qui était venue d’Allemagne occidentale pour une visite de huit jours.

La femme apporta des verres et une bouteille de cognac ; je savais ce qui allait se passer maintenant. D’abord nous boirions du cognac pendant deux ou trois heures, puis tour à tour du café et du cognac, une tasse de café, un petit verre de cognac, jusqu’au matin et, pour tenir pendant les dernières heures, on mettrait des grains de café à macérer dans du cognac pendant quelques minutes, afin de les mâcher, en continuant à boire.

« À cette époque, nous avions commencé à réorganiser la colonie », commença Herbert. Cela n’avait rien à voir avec les curieuses phrases de la lettre de W. et pourtant c’était une réponse. « J’ai pris en main la cantine. Je l’ai transformée. Avant tout, je l’ai faite pour que les gens puissent y être seuls. Il y a des coins tranquilles et des coins bruyants. Puis, nous avons commencé à planter de jeunes arbres, à faire des plates-bandes au long des rues. Partout des balustrades et des bancs. Puis des parterres de fleurs. Nous avons organisé un concours pour la plus belle corbeille... » – « Imagine ! souligna Martin ; autrefois le remblai de chemin de fer n’avait pas encore été construit. Les gens venaient de loin pour visiter notre camp. Ils venaient le dimanche après-midi comme on va dans un jardin public. » – « Alors, continua Herbert, après, nous avons... » – « Non, interrompit Betty, après, nous nous sommes mariés. »

Une grande femme blonde souriait, sans que sa bouche perdit pourtant son pli douloureux. Elle était Tchèque et avait dû laisser un enfant dans son pays. Elle m’avait montré un portrait jauni, effacé, dont elle ne se séparait jamais.

« Ensuite, il vint tant de monde que l’on commença à arracher nos fleurs et à renverser nos bancs et nos balustrades », dit Herbert. Après un silence, il ajouta : « Il va falloir recommencer... »

Betty avait préparé le premier pot de café. Nous chantâmes. Soudain Rolf L. protesta contre un certain chant. Il dut accepter une réprimande et devint la cible de la raillerie générale. Les copains lui faisaient comprendre ainsi qu’ils en avaient fini avec le passé plus définitivement que lui, précisément parce qu’ils pouvaient chanter les chants du Barras [7], simplement pour chanter. D’ailleurs, ceux qui chantent des chants de lansquenets, ne sont pas tous des lansquenets. Ils lui signifièrent que le fait de pouvoir en finir avec le Barras était leur propre affaire et qu’ils n’avaient besoin à ce sujet ni de professeur, ni de surveillant. Et là-dessus, nous chantâmes Lilly Marlen et Erika, du kleine Erika, et Keine Angst, keine Angst, Rosemarie...

Nous continuâmes à boire, et j’avais le cœur plus léger, car j’avais découvert qu’ils ne buvaient pas par désespoir, mais par volonté de s’affirmer, mus par un violent désir de vivre.

Rolf L., peut-être pour faire oublier l’attitude qu’il venait d’avoir, raconta de petites histoires drôles sur les deux années d’après-guerre pendant lesquelles il avait été le manager d’une compagnie d’acteurs ambulants. C’était la réponse. Telle était exactement sa mission de régisseur, la mission du syndicat dont il avait la responsabilité de signer les feuilles de route...

Il y avait ici des hommes qui voulaient faire le voyage de la vie. Rolf avait à leur préparer des cantonnements, à faire les prix, à prendre les billets.

« Après cela, reprit Herbert avec orgueil, nous avons construit la cave, les voisins m’ont aidé ; mais elle sert aussi aux voisins quand il fait si chaud dans les baraques qu’un morceau de rôti tourne en trois heures. Il faut que tu voies ça. »

Et il me conduisit à travers le logement et à la cave. Et tous les autres voulaient aussi me montrer leur logement.

Ils s’étaient fait des armoires, des tables et des lits, les avaient encaustiqués et vernis ; ils avaient peint de bons ou de mauvais tableaux, cultivé des fleurs, arrangé des aquariums ; et quelques-unes de ces pièces, sous les toits de tôle ondulée, n’auraient pas fait honte aux habitants d’une belle maison de campagne. Nous bûmes dans toutes les pièces ; nous avions trouvé le poisson rouge de Betty nageant sur le dos et près de sa fin, mais, avec une bonne goutte de cognac, nous le rappelâmes à la vie. Jamais ils ne buvaient seuls. Ils fêtaient leur amitié, qui durait maintenant depuis des années. Ils s’enracinaient, en étendue et en profondeur.

Vers le matin, le directeur français du camp vint nous surprendre. « C’était déjà le caïd ici », dit Herbert en riant et en posant la main sur son épaule, « alors que je n’étais qu’un prisonnier de guerre. Une fois, j’avais arraché une pleine brassée de carottes et les avais cachées sous mon manteau. Mais il m’a vu. Il m’a fait signe de la main et fait venir dans son bureau. Je pensais : aïe ! ils vont te mettre dedans ! Mais il m’a laissé tranquille, exigeant seulement, avant de m’autoriser à partir, que je les mange toutes ! »

« Ils y reviennent tous », disait Herbert. « Nous avions un lieutenant comme commandant du camp. C’était un salaud. Si j’étais allemand, nous disait-il, je serais un SS. Nous le haïssions comme la peste, et il nous a empoisonné la vie. Maintenant, il vient de temps en temps nous voir. »

Un Grec de l’équipe de nuit remontait ; immédiatement derrière lui vint un Polonais, père d’un petit garçon que j’avais vu, et qui, à quatre ans, pouvait se faire comprendre en trois langues. Chaque récit et chaque visite étaient l’histoire d’une guérison.

Ceci se passait dans une nuit du dimanche au lundi. À six heures du matin, les camarades devaient descendre dans la mine. Mais personne ne songeait à aller dormir. Ils parlaient moins, baissaient les yeux, pour ne pas voir la loi, la seule loi – « Fais du charbon » – qui pourtant était entrée dans la pièce. Je ne pouvais plus détourner les yeux de leurs mains, des mains dures, énormes, avec des marques bleues. La situation et la hauteur des couches de charbon en France ne permettent pas toujours l’emploi des haveuses allemandes ou américaines. À cause de cela, les salaires au rendement sont élevés et les mains sont tout.

La suprême humiliation était la saleté, la poussière indescriptible qui teignait d’un bleu noir les bords des yeux. Dans quelques puits, on avait construit des lavabos très modernes. Mais il n’avait fallu que quelques semaines pour qu’ils devinssent inutilisables, parce qu’ils étaient mal entretenus. Les mineurs français restaient encore fidèles à leurs vieilles habitudes : ils ne changeaient pas de vêtements, et gardaient même le casque sur la tête pour rentrer chez eux. Peut-être voulaient-ils répondre à l’humiliation par l’orgueil ?

Les règlements des caisses de maladie étaient devenus plus sévères depuis qu’on avait découvert un scandale. L’administration de la caisse avait été l’un des derniers bastions des communistes. Les mineurs bénéficiaient d’un meilleur statut que les autres travailleurs français. Mais on en avait exploité à un tel point les avantages qu’on avait abouti à de véritables pillages.

Lentement tomba l’intérêt porté aux derniers sujets de conversation, et la pièce devint silencieuse. Je pouvais observer les hommes sans être vu. C’étaient des gars habiles, courageux et adroits. Ils avaient flairé que les propositions qu’on leur avait faites jusqu’ici, au nom de leur propre classe, que toute une certaine tradition, n’avaient plus de réalité. Ils étaient fort éloignés des ardentes discussions d’autrefois sur les tendances politiques. Ils n’avaient pas en vain appris par l’expérience que, depuis trente ans, dans tous les domaines, chancelaient des principes admis depuis toujours ; que ce qui avait voulu être un évangile était devenu une arme dont chacun pouvait se servir et qui menaçait chacun. Ce qui était nouveau, c’était que les « indifférents », il y a trente ans, étaient les ouvriers les moins évolués, tandis qu’aujourd’hui c’étaient les hommes les plus intelligents qui se détournaient de la politique.

Ils s’étaient, sans aide, purifiés de la haine. Ils ne savaient pas ce que pourrait être la nouvelle réalité. Mais ils avaient commencé à agir pour que cet avenir trouvât un jour des hommes.

Quelqu’un heurta un verre. Herbert sursauta et dit d’un air maussade : « Cela ne sert à rien... Il faut absolument que nous rachetions encore des plants. » Il prêtait l’oreille à ce que ces mots effleuraient et éveillaient... Sur ses traits était marqué le courage de poursuivre le travail inouï du sédentaire, qui cherche à faire de sa prison même une terre de liberté...

Georges GLASER